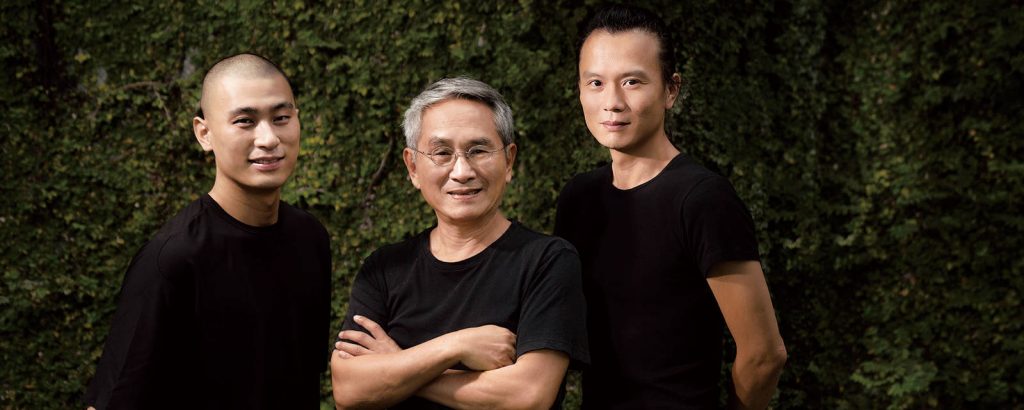

2019年12月17日,南京冬雨綿綿。華人現代舞鼻祖級人物林懷民老師與享譽海內外的大陸編舞家陶冶作客江蘇大劇院,向觀眾細數了自己的多年來的编舞經歷以及《交換作》背後的故事。

《交換作》是台灣雲門舞集與中國大陸陶身體劇場相互合作的一台作品,由鄭宗龍的《乘法》、陶冶的《12》和林懷民的《秋水》三個風格迥異的短小作品組成。在南京巡演之前,該作品已在高雄、台北、台中、上海、北京、濟南、杭州、成都以及廈門上演,南京是此次巡演的最後一站,也是林懷民於2019年底從雲門舞集退休之前最後一次向世人呈現自己的舞作,因此別具一番意義……

聽林懷民與陶冶細侃

——《交換作》主創見面會實錄

(根據2019年12月17日江蘇大劇院活動現場錄音編輯整理,略有刪節)

雲門舞集初心未泯

林懷民:我在23歲才開始上舞蹈課——平時玩兒的(舞蹈課)不算,就是一個禮拜規規矩矩上三堂、四堂(舞蹈課)是從23歲開始的,是在美國。然後,我回臺灣的大學教書,可是後來(1973年——編者註)創辦了雲門,為什麼呢?因為我在1960年代成長,那是歐美都在鬧學生運動的一個時代,剛好我也看到了《人民畫報》上很漂亮的圖,介紹“赤腳醫生”——年輕人受了點醫療訓練,就去當醫生,所以那個時代,我就覺得年輕人應該幹一點什麼。

我在教書的時候,有人知道我學過跳舞,就找我去教現代舞,我說我學得很少,他們說教教看吧。教了一點,自己又很想跳。臺灣人很喜歡看舞蹈,可就是沒有舞團——那可以啊,我們就做一個舞團,所以就創辦了雲門,其實出發點是這個樣子的。我沒有任何專業舞蹈背景,如果我有的話,絕對不做這麼傻的事情,傻得不得了!等到第一次公演完了,在臺北賣出三千多張票,這下糟糕了,我要開始學編舞了,所以我從那個時候學編舞,學到今天還在繼續學習中。

創團的時候,我心裡面想,雲門要幹嘛?一個是,我要做自己的東西。不是西方舞蹈的翻版或者模仿,要從自己的文化里開始,所以我做了《九歌》、《紅樓夢》等——那些都不該碰,年輕的時候都碰過了(笑)。真正雲門想做的事,是跟“赤腳醫生”有關聯的。我們不是醫生,可是希望這個團能在校園跟年輕人演出、到社區去為基層民眾、為普羅大眾演出。還沒有機會進到大劇院時,我們就到社區去、到部落去。過去二十幾年裡,我們每年會有大的、戶外公演,免費的。我們找到企業支持,明年就第25年了。今年夏天在台北的觀眾有五萬人,我們以前每次至少都是三、四萬,今年(人更多)大概是因為我要退休了。今天很榮幸來到這麼漂亮的戲院,雲門第一次到南京,在這麼漂亮的戲院,所以我是來跟大家問候,同時跟大家說再見。這就是46年的故事講完了。

陶身體劇場創團緣由

陶冶:陶身體2008年創立的時候,其實想的方向是很簡單的,就是想要回到我們的語境和土壤當中,去尋找我們身體的語彙。借用我太太段妮的一句話(段妮,陶身體劇場創辦人之一——編者註 ),她希望在這個環境裡面,大家還可以跳舞,有這樣一種跳舞的方式去分享,就是一種分享的信念。她從紐約沈偉舞蹈團到了北京跟我一起工作,另一位跟我一起工作的王好,是我在北京現代舞團認識的舞者,她來跟我一起工作的理由也很簡單,就是她要去探尋她在中央民族大學學了十年的民族舞該如何轉換成現代語言的方法,其實我們的初心都是想要回到身體本身去探討關於東方舞蹈和我們身體的關聯是什麼。

陶冶的舞蹈之路

陶冶:我是12歲開始學舞蹈的,機緣巧合,被我外婆發現了我身體的天賦。我天生身體柔軟,小學的時候,我在外婆家看電視,模仿電視裡面的瑜伽,那個人把身體折疊成一個肉球,然後身邊的工作人員把她塞進一個透明玻璃櫃裡面,好像就是一個身體秀,但我是小孩子,不懂事,就在一旁模仿,我外婆發現我的身體也可以這樣折疊,就幫我報了重慶舞蹈學校。報名以後,考試就一路過了,因為男孩子學舞蹈的很少,我們那個舞蹈學校,當時第一年才七個男孩子,而女生有一百多個,所以這就是舞蹈行業的現狀,男生很少學舞蹈。我爸爸其實是很反對我跳舞這件事,因為我爸爸是學武術的,他的爺爺是開武館的,雖然武、舞相通,但他覺得跳舞好像是一件女孩子做的事情,男孩子不該做,但我媽媽、我外婆都非常推崇我從事這個行業,所以我小時候12歲時就稀里糊塗的進了舞蹈這個行業,我也不知道為什麼跳舞、為什麼會笑、為什麼會去表現那些角色、或者練功,直到我接觸到現代舞之後,我一下就開竅了。

我找到了一種方法,就是用自己的身體去溝通,與現場大家的情感作交流。我在重慶舞蹈學校中專畢業了之後,去了上海武警政治部文工團,當了兩年的文藝兵,跳了很多部隊的舞蹈,兩年後從部隊退役,去到上海金星舞蹈團。當進到那個舞蹈團,我第一時間就傻了,因為所有人都躺在地上跳舞,我說我從來沒有看見有人在地板上跳舞,一般大家一進到排練廳就抓住把幹擦地、壓腿、下腰,我就覺得跳舞是一件很辛苦的事情,很受罪,從小就很壓抑,很心酸,又疼又累,但為什麼這些舞者可以躺在地板上,可以很舒服、很貪婪的滾動、搖擺,然後好像慢慢的喚醒自己的身體,所以那一霎那,我就被感動了,或者說,我從小到大學習舞蹈的心結就打開了,因為每個人是為了自己的身體而開始運動,從那一刻我才意識到,有一個東西解開了,或者準確來講,我有個問題解放了。(之前)我不知道我為什麼會動,也不知道為什麼站在舞臺上會笑,但是,進到金星舞蹈團我看到了那幫舞者——他們在跟自己對話的那一霎那——我知道了我要通向的是我自己的那一個世界,然後當你自己足夠強了以後,你才會在舞臺上發光發熱、與觀眾進行交流。這個信念一直(讓我)走下去,(我)到了北京現代舞團,直到2008年開始獨立做陶身體劇場。

尋找自己獨特的舞蹈語彙

陶冶:我們所有的初衷都想回到身體的語境當中。我們在進行訓練,不斷的學習西方的技術,學習西方那麼多林林總總的風格,然後突然發現,(不論)怎麼跳好像我們都超越不了他們。

簡單來講就是,我發現舞蹈行業有一個考級制,就是招聘的時候就會發生。招舞者的時候,從學生開始就有一個要求——就是“條件”——身體的條件。先不說軟開度,就是你的外形就要符合一個條件,叫“三長一小”。哪三長呢?手長、腿長、脖子長;小呢,就是臉小。然後呢,當我後來學現代舞,去往世界各地演出的時候,我發現老外都長這個樣子,他們的胳膊、腿兒、脖子那麼長,臉就一點點,非常符合我們招聘舞者的要求。我就想,我們東方人的身體,其實不是這個樣子的。準確來講的話,我們不是修長的,我們的身體有點渾圓——或者說我們的文化是圓的,我們的佛像,所有的線條是渾圓,並且隱藏了很多細節,我們有很多的部分是屬於一直在運動,一直無限地在用身體的呼吸,以內部的一些認知傳遞到外界。西方更多是從外界,更多地再釋放到、擴展到更大。我發現西方的舞者跳舞,有一種狀態就是,他們的眼睛會直勾勾地射向觀眾,抓住你,侵略大家,這樣子進去,是強勢的。而我們有很多的表達、我們的表演,更多是內觀的,是收進去的,就像我們的菩薩一樣,垂著眼角,眼睛是往下的,是內觀,我覺得完全就是兩種不同的文化語境,所以我們2008年在尋找的時候,就一直在回歸身體的本質。

陶身體自成一派的體系

陶冶:我們從小到大學習、運動當中,有一些非常重要的內容是在往後的成長過程中被忽略的,就像我們的戲曲。在東方,其實最漂亮的是我們的身段,是我們的腰、胯這個部分。就像我們的古典舞,也是來自於戲曲的訓練,我們有“提”、“沉”、“衝”、“靠”、“含”、“腆”——這是我們的‘身韻’,這些部分其實跟我們研究身體運動都很有關係。比如說,西方的“打開”、“折疊”、“旋扭”,其實這些都是跟身體的中段有關係。這些身段是非常漂亮的。

陶身體的運動一直在圍繞我們頸椎做開發,我們可能是用幾何研究法去想,怎麼樣去達到它的韻味、韻律,所以我們用了十年時間總結了一套“圓運動”體系。就是身體每一個部分像幾何一樣,都可以長一支筆,用身體來畫圓、作畫。頭頂也可以長筆,肩膀也可以長筆,鼻子也可以長筆,膝蓋可以長筆,腳趾也可以長筆……用不同的筆幹嘛呢?畫圓。我們叫“身筆畫圓”。想像成一支筆的圓開始彙聚到胸口、到胯部、到膝蓋、到腳心、腳腕……一支筆,兩支筆,三支筆……不同的筆和筆的圓彙聚在一起,生生不息,永無止境,所以運動不會停,最後使我們找到了一條路就是,原來舞蹈不是西方談到的點、線、面,而是過程,是流動的線條。在這個過程當,你一畫圓身體就自然進行搖擺,出現了慣性,出現了重心的轉換,然後發現我們跟引力是有關係的,跟重心、重力是有關係的。然後繼續發現原來我們的身體也是物質的,我們在認識它的時候,它也彙聚到內在,我们要養成一種內在的精神,就是身體怎樣與這個世界相處。

舞蹈原來與很多東西全是相通的,跟畫畫是一樣的,跟聽音樂是一樣的,跟看電影是一樣的,全是通透的。所以我們2008年到現在,11年來我們走的這條路,與其說是在創作,更準確來講,是在發現身體——我們是在回歸,回到本體。

我覺得這也是這次交換作最有意義的一個部分,就是雲門舞集用了四十多年的時間探索到有關東方的語境和東方的身體那個質感,我在跟宗龍進行交換的時候,宗龍用雲門的內家拳、太極導引去訓練陶身體的舞者。我來到雲門,用我們的圓運動做身體畫圓,就像剛才大家看到的視頻一樣。兩個舞團對圓都有不同的理解,對身體的內觀或是釋放都有自己的處理方式,但是殊途同歸,都找到了一個彙聚點。

雲門舞集與陶身體的“不謀而合”

林懷民:(雲門舞集)剛開始的時候,也不知道做什麼。開始學京劇,當然還有西方的芭蕾,有現代的什麼,到了九十年代以後,我們強調的部分,就像剛剛陶冶所說的,太極導引。而養生呢,是氣功。後來我們學了內家拳。

的確,我們看西方的芭蕾,它的動不僅是線條——是直的,是有棱角的,而且它出去就出去了,它的力氣在腳,就直走出去了。那麼在我們的文化裡面,我們不是這樣的。我們寫毛筆字,寫“一”的時候實際上我們在寫“八”,我們老說“筆斷意連”,這就是我們文化裡面的一個因素。你看西方的建築物,不管是希臘的神廟——往上的,直線的,金字塔——往上的,直線的。但我們是講躍動的,我們的彩帶是這樣子的。西方的芭蕾舞者在往上蹦的時候,他希望打敗地心引力,所以像他們有衛星就上去了,但我們是彩帶。如果你看敦煌的時候,敦煌早期的那些飛天都有翅膀,那整個裡面都是希臘雕像,傳到印度,後來到了中國,後來翅膀就不見了。我們是彩帶在飄蕩著,是寫意的,我們看到像天壇的建築的天圓地方的這些……形諸於動作,不管是拳術,太極也好,氣功也好,它講究低的重心,不是往上蹦的,它的動作理念是“纏絲”,是纏起來的,永遠都這樣子走,所以這是很有趣的一個事情。雲門的舞者做了這樣的訓練,然後我們從這方面來找出意念做了很多東西。我們有些作品,也是用書法作為藉口、作為跳板來演出來的,但陶冶不是——陶冶是用他的那個天賦異稟的身體,他非常的柔軟,他是拿他的身子來做訓練。所以,我們(雙方)是不謀而合的,我是借用的,陶冶是從自身來走……他也剛剛講了,像芭蕾舞者,他是好似“看到我沒有”。雲門的舞者,永遠眼睛是低垂的,我們是把觀眾引過來的。陶冶的東西是非常具象的,你看他的圓就在那裡走著,所以脖子不斷地在動。他的作品就以舞者的數字來講話,有幾個人(演出)就叫幾個名字。他不要其他的藉口。

衝破文字束縛

林懷民:我們是一個文字掛帥的民族。我昨天到雨花臺看到很多很漂亮的石頭,每個石頭都有名字。還有一個叫日月潭,你知道嗎?台灣的日月潭變成一個名字。我們很喜歡富貴,我們喜歡歸納成為名字,可是對舞蹈來講,那些文字往往是一個束縛。舞蹈最重要的一個表達工具,就是我們的身體。它的內容就是動作,這裡面有節奏,有呼吸,有所有的一切,可是我們往往用文字把它覆蓋掉。我是寫小說出身的,所以我剛開始的作品也更偏向於敘事——我有做《白蛇傳》,像我剛剛講的,不應該碰的《紅樓夢》、《九歌》,通通碰了。但是慢慢的,我用了二十年時間,把文字洗掉,來面對舞者的身體。譬如說《白蛇傳》,白蛇大家都知道是青衣一樣的角色,而青蛇應該是花旦和武旦的行當吧,那白蛇怎麼可以潑辣呢?怎麼所有的動作都做?她沒有,她是被規範的,她的動作變得很少,她不可能做出來。那青蛇如果做一個比較內斂的、安靜的動作,那我們就說,幹嘛呀?所以這些角色,這些標籤都限制了舞蹈的充分發揮。九十年代以後,我可能有(偏向)意境,主要是沒有角色、沒有情節,舞者不必扮演,他就是他自己,就這樣來做。所以這回我們帶來的節目都沒有故事,鄭宗龍先生的《乘法》也沒有故事,就是一些身體在那裡動,那麼,就當作雨花臺展出的那些漂亮的石頭,就成了,別問它是否是“平湖秋月”還是什麼東西的,所以我們是在這樣一個範圍裡面來做(舞蹈)。

事實上,陶冶就回到了他外婆看到他在玩的那個瞬間。他把雲門的舞者當作疊紙,把舞者這樣疊來疊去,像怎麼疊、展開、又疊……一共疊了三十分鐘,大概就是這樣的一個東西,那你說他們在幹嘛?他們沒幹嘛,他在疊身體。對不起啊,冒犯了。可是在這裡面,很有趣的東西就出來了——我在觀察這個事情。他什麼都沒有說,可是,什麼叫做舞蹈?舞者,是臺上舞者,用身體,渾身解數,觀眾事實上是用身體在感知這個事情。假設講,如果《天鵝湖》第二幕,不穿那個(服裝),節目單也沒有說它是《天鵝湖》,它仍然是一個很美的(作品),有很多幾何形的構圖、來去,我們手這樣動,也都很好,它不必要是天鵝。噢?懂我意思?實際上我們看到絕大多數的舞蹈,我們所得到的訊息,往往是節目單說得多。把節目單弄走了以後,大家就覺得好像有話沒說似的,可實際上節目單所說的事情往往跟舞臺上的東西對不起來——對不起啊——因為舞蹈的敘事能力是很低、很低、很低的,大家就是怕看不懂。可是,我們就掉進了這個陷阱裡面。所以我警告一下啊,看陶冶的舞你要忍耐一下,它有12段獨舞。第一段大家都覺得蠻有趣的,疊來疊去,第二段又繼續疊——還疊呢?你要疊到什麼時候?哦,這是第四個,還有八個!然後你疲倦的時候呢,放鬆下來,東西就過來了。這帶來的一些東西還蠻有趣的,一些新鮮的東西,所以把你的百科全書在戲院外面擱著,進來感受。

《交換作》的誕生和無心插柳的《秋水》

林懷民:陶冶前年到雲門劇場演出,他跟宗龍兩個人一大早抽煙,到十點鐘據說已經抽了八根了。他們就在抽著煙,侃大山,然後陶冶忽然說:“宗龍你什麼時候到北京給我們陶身體排一個舞好不好?宗龍不疑有他,就說好,然後想了想:不對,很不公平啊,於是說,那你也到雲門來編個舞,陶冶只好說“好”。

我輾轉聽到這個故事,我想他們兩個抽煙抽昏了頭,胡說八道,所以我就問宗龍是不是真的,他說是啊,能夠這樣最好。我到北京演出的時候又問陶冶,說當真?他說當真。那好吧,我想。但事實上,要完全做這件事是很難的,因為陶冶——老實講,陶冶這麼多年活過來,是在海外討生活的,在大陸演出是很少的,而雲門一年在海外的時間有一百多天。所以兩個團湊在一起是很難的。所以我想在我(退休前)最後一套節目,我寧可把這個事情促成,同時呢,我覺得他們都在一個很成熟的狀況裡面, 如果他們能夠互換,去跟陌生的身體講話,等於逼著他們離開舒適圈,逼著他們來做出跟以前不一樣的東西,所以我就一並促成。可是呢,因為兩邊挪來挪去,能夠排舞的時間就在八月,從九月演到十二月,等於我們把今年下半年的生意通通停掉,來做這個事情。(排舞)就一個月,那一個月能夠做什麼呢?我說排半小時就好。可說完就後悔了,我還跟他寫信說,你排不要太長,我怕太長了就是——一個月能做什麼嘛?我就後悔了,因為三十分鐘加三十分鐘就一小時,時間不夠啊。所以我就想起我有一個舞只有二十分鐘,就是《秋水》。

《秋水》是2015年雲門為了感謝捐款的人——雲門的錢是演出得來的,政府給的錢非常、非常少,民眾捐錢多——所以那場是為捐款人、募款人的餐會,我就做了一個二十分鐘的。有五位小姐(演出),只演一場,然後我就把它忘了。有趣的事情是,把一個遺忘的舊作拿出來,(湊成)時間是剛剛好。可巧,我排這個舞的時候,用的是比較資深的舞者。為什麼呢?因為年輕的舞者都在學舊作。那資深的舞者已經演過兩百場(舊作)了,她們就不再排,她們有一點點賦閒,我就說趕快來排……現在拿回來演,她們呢——天呐,就在這個禮拜六是她們在雲門的最後一場(演出),五位小姐,她們的年紀分別是50,50,46,43,34。她們中有人從1993年一直跳到今天……我們在南京這邊有兩場,那第二場(之後),她們其中有些人就將離團。她們不會蹦,她們不會停到半空中一秒鐘——這個事情不做,但她們這些資深的舞者, 非常可觀。所以(《秋水》)本來沒有用意,可是不曉得,這回事情都是命,命運決定的——怎麼會去抽煙?怎麼會去說那樣的胡話?怎麼會去弄到這樣一個舞?……

雲門舞集的順利交接

林懷民:很多人說,你好好的,幹嘛要退休?我73了,我也沒有那麼累。這麼說吧——因為芭蕾舞團就是芭蕾舞團,馬林斯基(Marinsky)就是幾百年來這樣下來,它有它的規格,它有它的城市。而現代舞團往往建立在編舞家——也就是創辦人(自身),現代舞團往往在編舞家告退或者死亡的時候,舞團就完蛋了。像肯寧漢(Merce Cunningham)——二十世紀最偉大的編舞家,他遺囑就寫了三年後舞團解散,就解散了。也有些舞團,來得很突然,像皮娜·鮑什(Pina Bausch),她死了十年,到現在舞團都還沒搞定,還在混亂中。那我不希望這個事情發生,我希望雲門能夠有序,能夠繼續跟社會打交道,能夠到處去演出,所以我希望在我有生之年,能眼睜睜地看到它接到下一步、下一個人身上,而不會因為我突然走了,所以就不行了。

有人會說,那你的作品怎麼辦呢?還演不演《水月》呢?演不演《流浪者之歌》呢?我說最重要的一個事情是,我不希望雲門舞集變成一個博物館,它要與時俱進,它應該跟當代的觀眾來溝通。那麼,我73歲了,我用手機也弄得亂七八糟,電腦也不行,可鄭宗龍先生就是在互聯網上面衝浪長大的小孩,那麼,他應該跟互聯網時代的年輕人來講話。事實上,過去兩年他的作品已經證明,他的確在那個地方翻滾得很好,翻跟頭翻得很好。像他今年的作品,用冰島樂團的音樂,用嚇死人的LED片,這個(作品)已經跟巴黎的劇院約好,後年去演兩個禮拜。他的《十三聲》明年又要演了,在巴黎都已經賣完票了。這些一度在發生中,我希望他能夠往這(方向)走。他有一天說累了,把一個舊作品弄出來了,那也可以。可重點是,要往前走。所以,我有什麼期待呢?沒有。我也喜歡雲門能夠繼續到社區去,為普羅大眾演出,這是鄭宗龍先生心目中很重要的一個事情,所以宗龍辦事我放心,我對舞團沒有期待。我要回答我自己的問題,就是說,突然間沒有行程了,每天自然醒,那今天幹什麼啊?我覺得將面對一個很痛苦的、很龐大的問題,也許下個禮拜演完以後就開始慌張了。

關於創作靈感

林懷民:陶冶是把身體疊來疊去,他用他的身體去工作,他的舞事實上每一個動作都是他自己編出來的,他有這個稟賦,我沒有。我是要面對著舞者才能工作的那種人。靈感?從來沒有靈感。靈感是一種聯想,聯想是一個過去的經驗。你想起什麼、可以怎麼玩它。

我是一個垃圾桶。我什麼書都讀,包括八卦雜誌,我都曉得,我什麼都看,然後最後像一個垃圾桶。但是,垃圾堆是不錯的,如果你肥沃的時候,你運氣好的時候,你就可以長出美麗的花朵。我大概是這樣的一個人,所以我隨時“發作”。像《秋水》,只因為要募款,我就想起我在京都看到的一條大水溝,水很漂亮,我拍了照,(當時)我也沒想(用來)編舞啊。可時候到了,被逼上梁山的時候,它就出來了,大概是這個樣子的。

《交換作》的收穫

陶冶:林老師剛才談到離開舒適圈……來到一個新的環境,面對完全新鮮的、不同的身體,你的內容怎麼去表達?看它有沒有開放包容的那個彈性?所以我覺得,這次交換作對于我和宗龍都是打開了一個非常好的未來之門,就是把我們在創作當中可以分享的內容好好做了一次整理。我覺得交換的不僅僅是身體,還包括我們的經驗,包括我們跟各個藝術可能產生關係的那種機緣,還有包括我們跟那麼多觀眾打交道,然後不斷去表達自己內容的那一些緣分——我覺得交換了很多。這次《交換作》最受益的,除了創作者本身,還有舞者,有觀眾。因為舞者真的可以去體驗兩個舞團積澱了這段時間的內容,那些精華,而觀眾也是——巡演一路下來,去到這麼多城市,我真的可以從這些觀眾口中,聽到他們形形色色的分享。雲門在整個大陸巡演了那麼多年,雲門的觀眾突然發現了一種完全不一樣的跳舞方法,是驚豔的,是驚喜的。而可能有很多陶身體的觀眾,並不是在劇場認識(陶身體)的,(他們)可能是在網上——在互聯網衝浪的時候發現的,(他們)突然看到現場,會有不一樣的理解,所以我覺得這個《交換作》的收穫是滿滿當當的。

-1024x410.jpeg)

© 譚譚演譯

用內容,成就觀眾的你、藝術的真、票房的喜